Это делалось для того, чтобы после склейки прозрачным клеем швы были менее заметны. Хотя абсолютной незаметности швов добиться не удавалось. Коэффициент преломления клея отличался от коэффициента преломления стекла.

Таким образом, изнутри боковая поверхность реальной прозрачной брони имела матовый вид, а снаружи, - плексигласовую (Ил-2), металлическую или тканевую обечайку, соединенную с поверхностью стекла клеем. Надо заметить, что обечайка несла еще одну функцию: крепежные болты не имели контакта непосредственно со стеклом, а передавали усилия через обечайку по той же причине возможного растрескивания стекла.

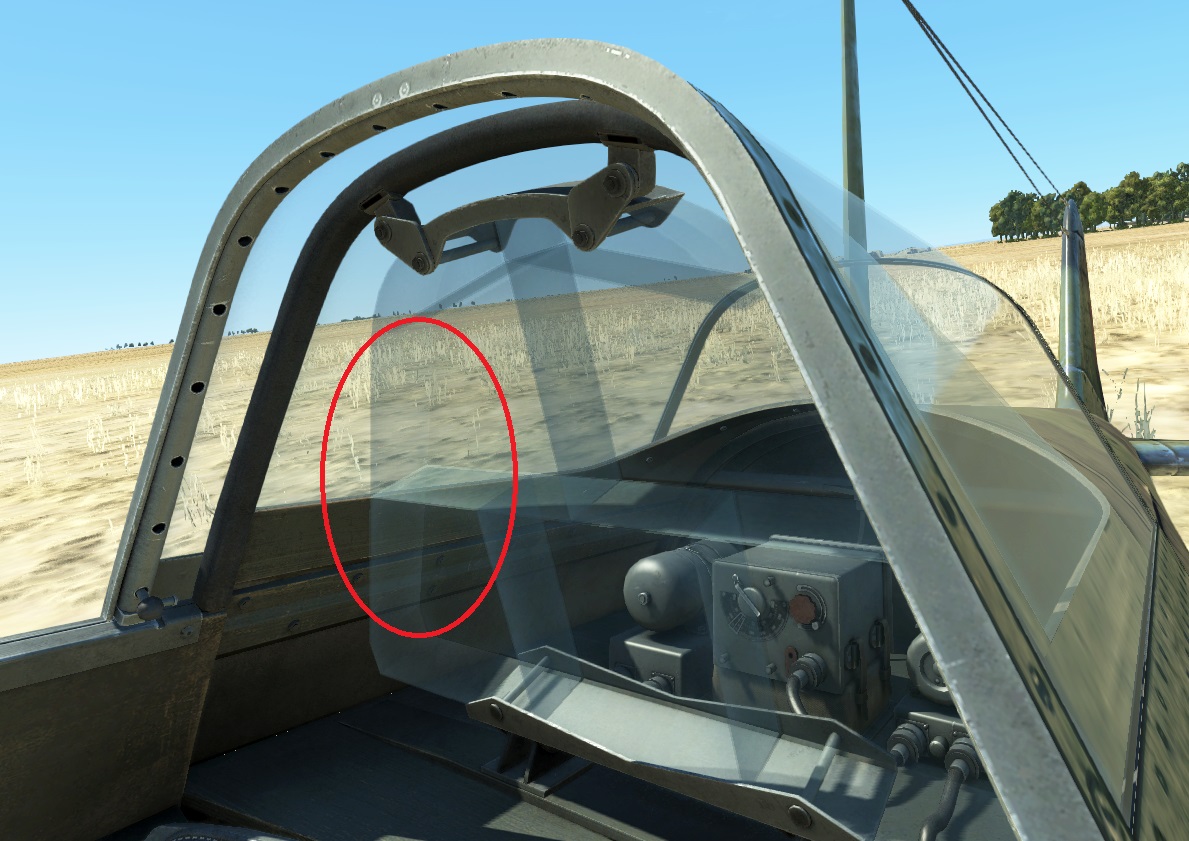

Вот такая «мелочь», как хрупкость силикатного стекла, приводила к появлению дополнительных к переплетам фонаря «слепых секторов» в зоне боковин прозрачной брони. Но, по мнению реальных конструкторов, это было разумной платой за повышение защищенности пилота.

Становится очевидным, что и конструкторам симулятора для соответствия модели возможностям и ограничениям прототипа надо «одеть» прозрачную броню в оболочку там, где это у них не сделано. Тем более, в некоторых местах они это уже сделали!

Следующая «мелочь», относящаяся к прозрачной броне: кажущаяся меньшая толщина бронестекла, связанная с преломлением лучей. Этот момент визуально уменьшал толщину обечайки и слепые сектора от нее для летчика и «опускал вниз» для него же капот самолета (при наклонном расположении прозрачной брони). Реализация этого эффекта в симуляторе, безусловно, требует нестандартных и креативных решений, но без них обзор из кокпитов с прозрачной броней выглядит в глазах виртуальных пилотов совсем не так, как реальный.

Третья «мелочь» в бронестеклах: характер их разрушения от попаданий. Немецкая прозрачная броня и прозрачная броня Союзников состояла из нескольких слоев обычного силикатного стекла, перемежающихся прозрачной пленкой по типу «триплекса», в СССР прозрачная броня состояла из плиток закаленного силикатного стекла («сталинита»), наклеенных на основу из плексигласа. Отсюда и разница в свойствах: «триплексы» - поверхность бронестекла оптически ровная, не дающая искажений при прицеливании, при попадании снаряда повреждения локальны, а защита обеспечивается просто большим количеством слоев. Советский вариант, - закаленное стекло более прочное, но поверхность плиток не настолько ровная вследствие коробления при закалке, вызывает определенные искажения, стеклянная плитка при попадании снаряда разрушается целиком на мелкие гранулы, отсюда необходимость разделять бронестекло на несколько частей, чтобы сохранить хоть какой-то обзор в случае попадания. Хороший пример выбора, перед которым стоял реальный конструктор:

Рис. 17. Разрушение прозрачной брони на Bf-109. Каверна от попадания носит локальный характер.

Рис. 18. Разрушение таблетированной брони. Поврежденная «таблетка» полностью потеряла прозрачность.

Разный характер повреждения прозрачной брони в симуляторе выглядит для разной брони одинаково:

Рис. 19. Типичный вид повреждения бронестекла в симуляторе.

Надо отметить, что в симуляторе на таблетированной броне со сталинитом «повреждается» отдельная таблетка, но «щадящий» вид повреждения не соответствует реальному повреждению сталинита. Для адекватного изображения достаточно сделать специальную текстуру поражения советской прозрачной броне. Не так уж и много!

Очередная «мелочь» касается той же таблетированной прозрачной брони, вернее, швов склейки «таблеток». В симуляторе художник со вкусом и качественно изобразил структуру этих швов (смотрим Рисунки 1,2,3). Швы как таковые выглядят почти идеально. Но «таблетки» реальной прозрачной брони наклеивались на сплошную плексигласовую основу. И мало того, что швы выглядели тоньше из-за преломления, они еще и пролегали не на всю толщину брони:

Рис. 20. Прозрачная броня Ил-2. Видно, что швы «таблеток» заканчиваются приблизительно на середине общей видимой толщины бронестекла.

Согласитесь, что по факту швы занимали меньшие сектора в обзоре, и меньше должны были создавать неудобств, чем в симуляторе.

Теперь из кабины переместимся к рулевым поверхностям. Рассмотрим сервокомпенсаторы (флетнеры) рулей и их комбинацию с триммерами.

Что есть «сервокомпенсатор» ( он же «флетнер»)? Н.П. Борисов в своей работе «Продольная балансировка и устойчивость самолетов» дает следующее определение этому приспособлению:

Рис. 21. Определение и схема сервокомпенсатора (флетнера).

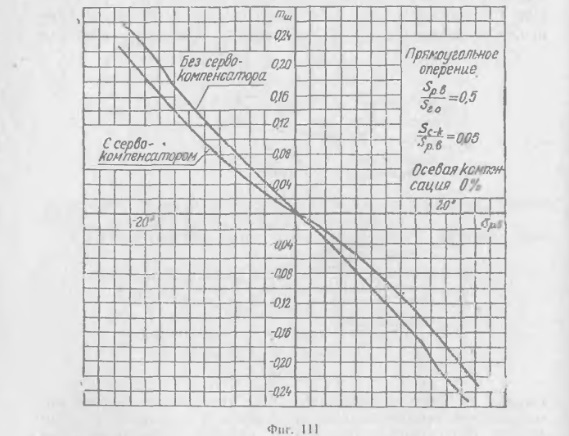

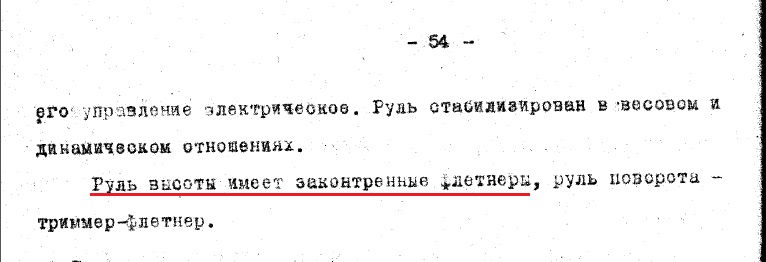

Этот механизм позволяет компенсировать увеличение шарнирного момента на руле при росте скорости или росте угла отклонения руля. В результате для пилота усилие на органах управления на единицу создаваемой перегрузки с ростом скорости иногда может даже уменьшаться. В таких случаях говорят, что «рули перекомпенсированы». Типичная зависимость коэффициента шарнирного момента от угла отклонения руля изображена на рисунке:

Рис. 22. Коэффициент шарнирного момента.

Из графика видно, как флетнер ( будем дальше употреблять это название для сервокомпенсатора) влияет на шарнирный момент.

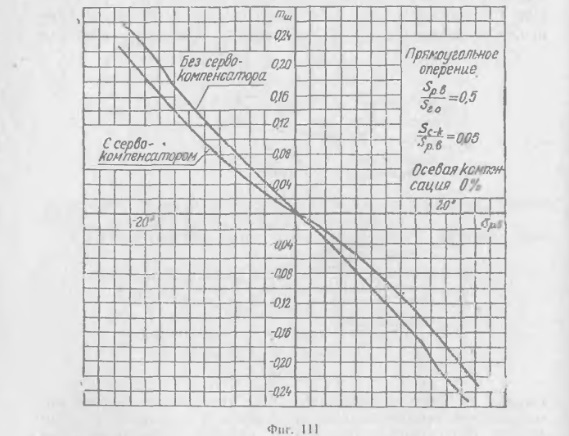

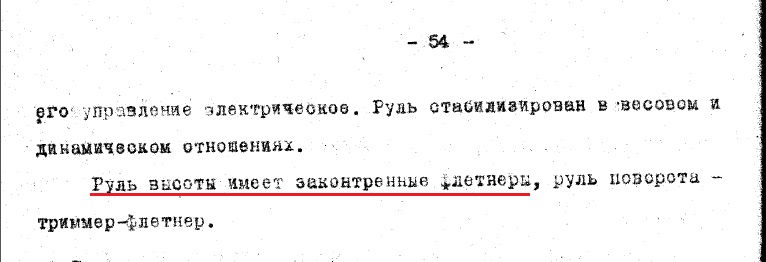

На определении триммера и его назначении останавливаться не будем, читателям, надеюсь, не надо объяснять что это и для чего. Заметим лишь, что иногда конструкторы совмещают в одной кинематической схеме флетнер и триммер, такой элемент носит название триммер-флетнера.

В симуляторе «Ил-2Штурмовик. ВС» флетнеры можно увидеть на самолете Ил-2 на элеронах и руле направления. При отклонении рулевой поверхности специальная тяга отклоняет пластину флетнера в противоположную сторону. Кинематика движения этого устройства в симуляторе строго соответствует реальной его работе. А вот на руле высоты мы обнаруживаем только триммер. И работает он как триммер. Отклонить относительно оси хорды руля его можно только рукояткой управления триммером. Но правильно ли это?

Давайте заглянем в документы.

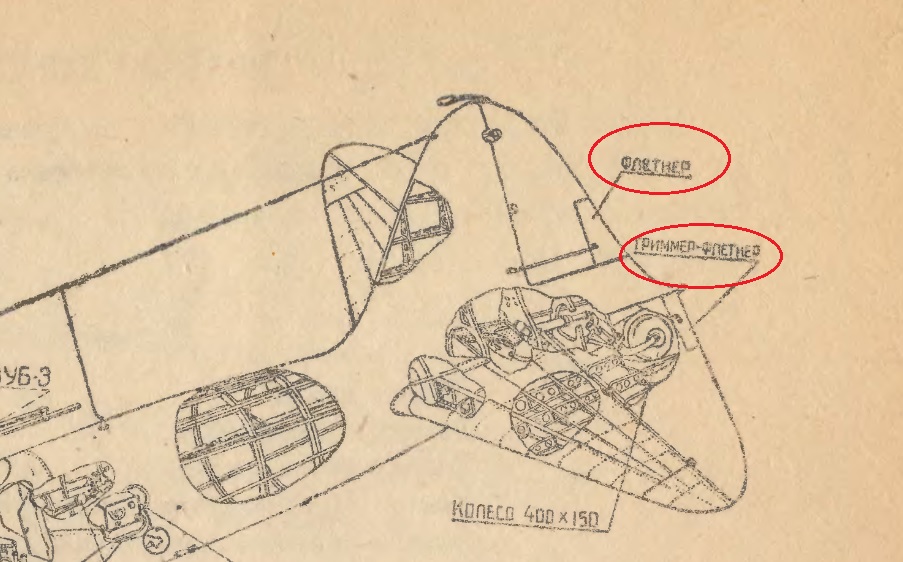

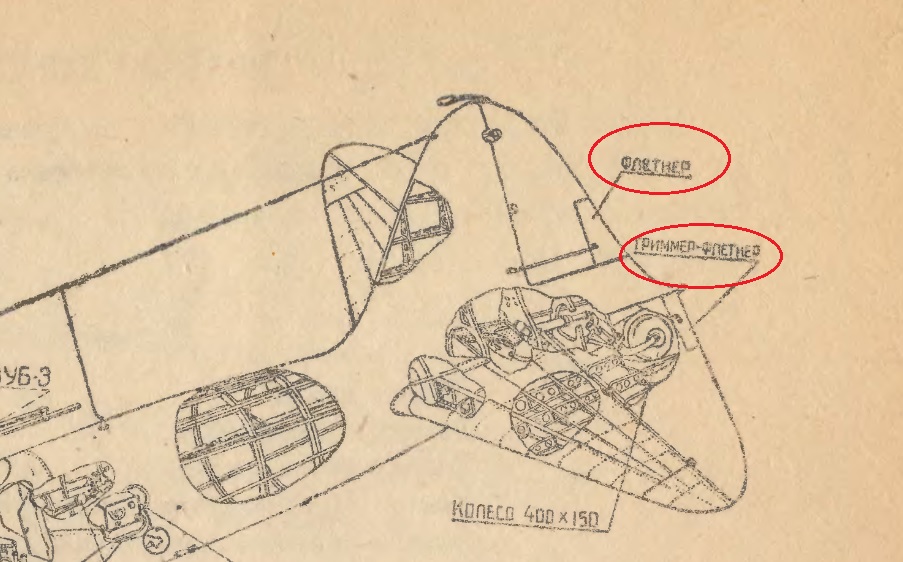

«Справочник по самолету Ил-2», изд. второе, Гос. Завод имени Ворошилова, 1944г , компоновочная схема:

Рис. 23. Фрагмент компоновочной схемы Ил-2. На руле поворота показан флетнер, на руле высоты триммер-флетнер.

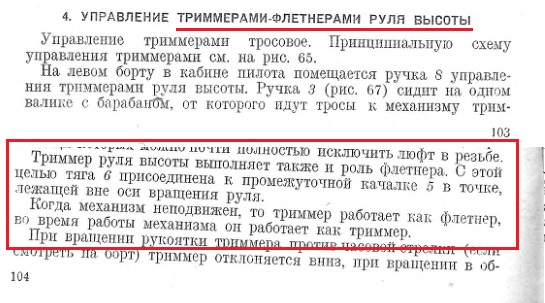

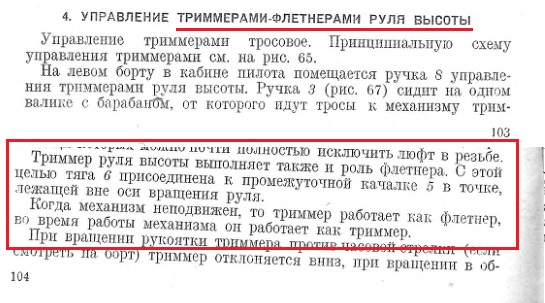

«Техническое описание самолета Ил-2 с мотором АМ-38» . Книга 2. ВИ НКО СССР, Москва, 1942г :

Рис 24. Описание управления триммер-флетнерами руля высоты. Говорит само за себя.

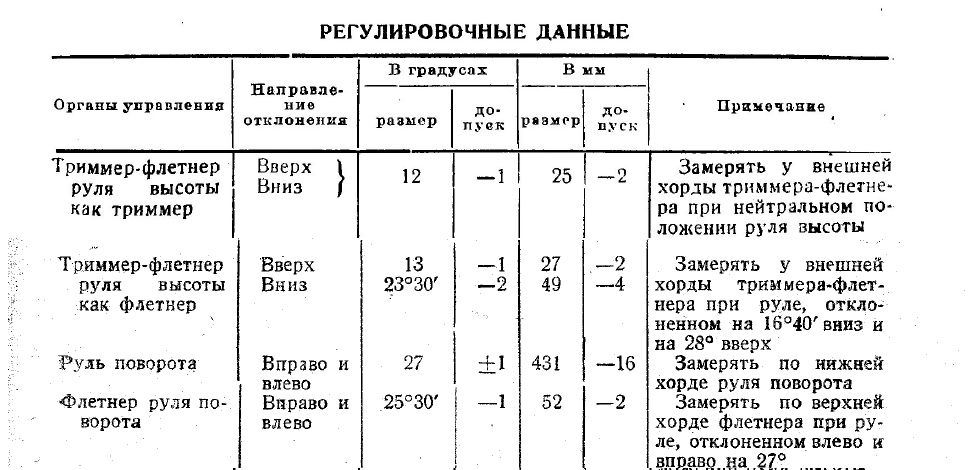

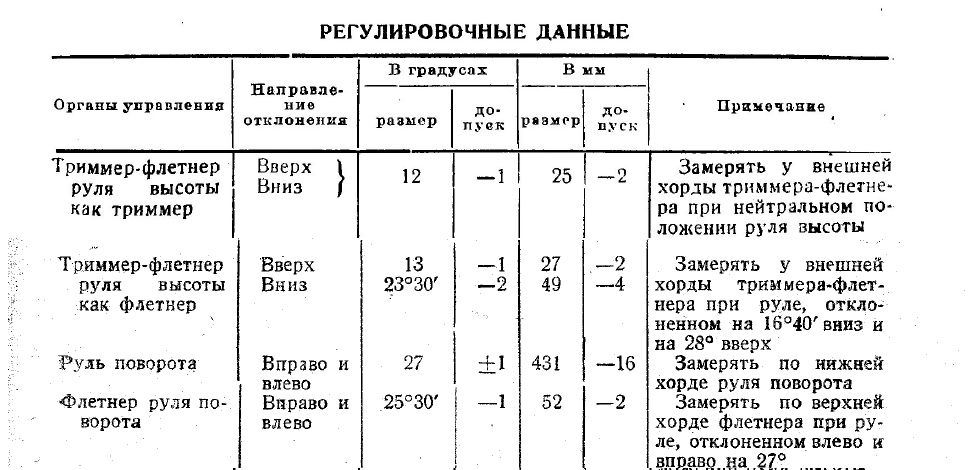

«Ремонт самолета Ил-2», ВИ НКО, Москва,1944г:

Рис. 25. Регулировочные данные из «Ремонта самолета Ил-2». Указаны углы отклонения триммер-флетнера в качестве триммера и в качестве флетнера.

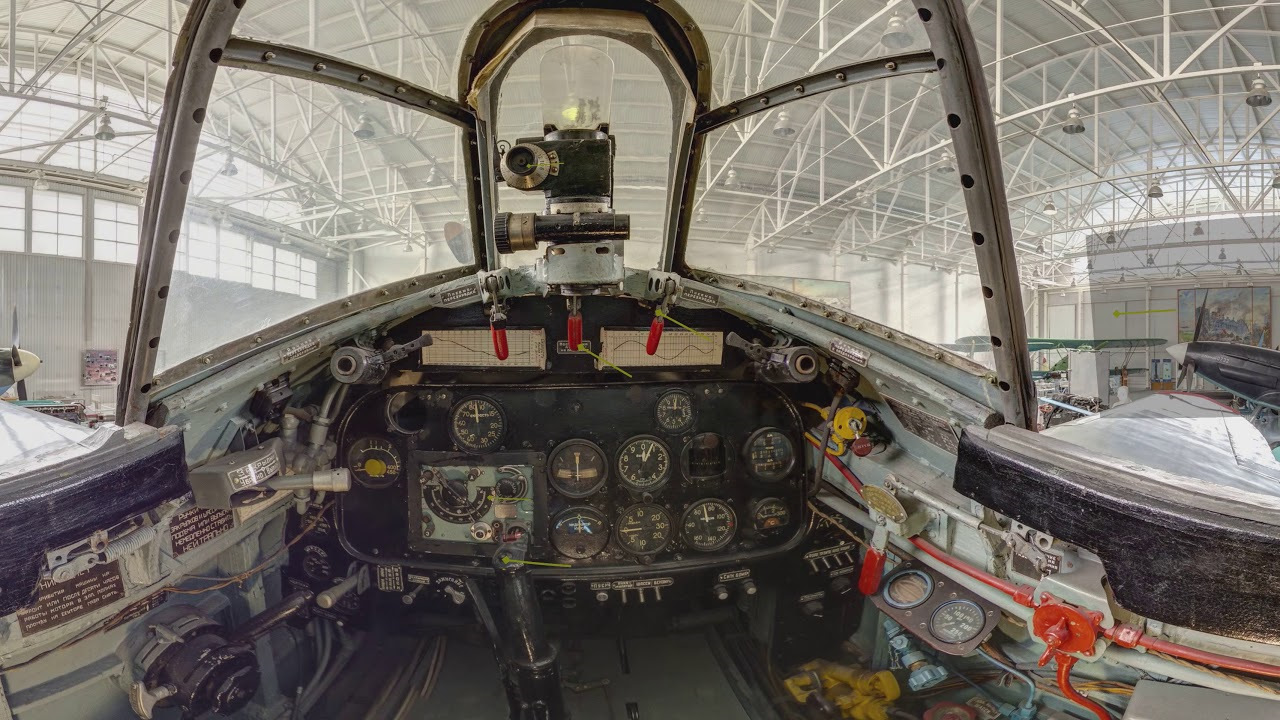

Все приведенные документы датированы не ранее 1942г и, казалось бы, касаются двухместного Ил-2. Но ка было на одноместном? Смотрим фото:

Рис. 26. Одноместный Ил-2. Руль высоты отклонен вниз, интересующий нас элемент вверх. И угол отклонения его явно больше, чем указанные выше углы отклонения триммер-флетнера в качестве триммера (12 градусов). Кстати, на руле направления отклоненный флетнер.

У автора имеется целая подборка подобных фотографий одноместного Ил-2, где четко видно, что это именно триммер-флетнер.

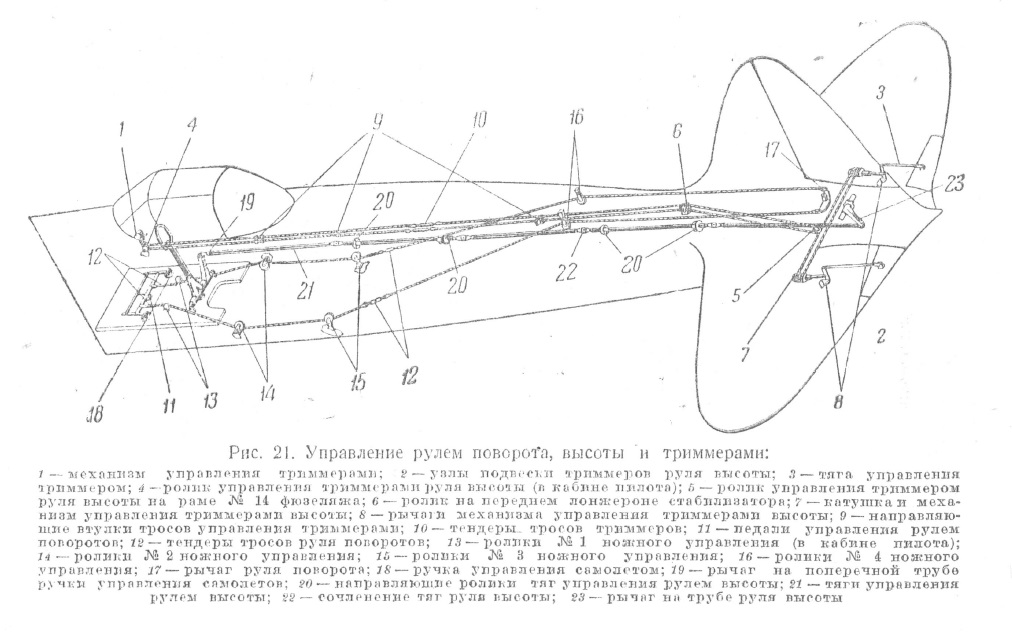

Почему же разработчики решили, что у Ил-2 на руле высоты был просто триммер? Вероятно потому, что на схемах проводки управления триммированием руля высоты триммер-флетнер упоминался по своему функционалу относительно проводки «триммером»:

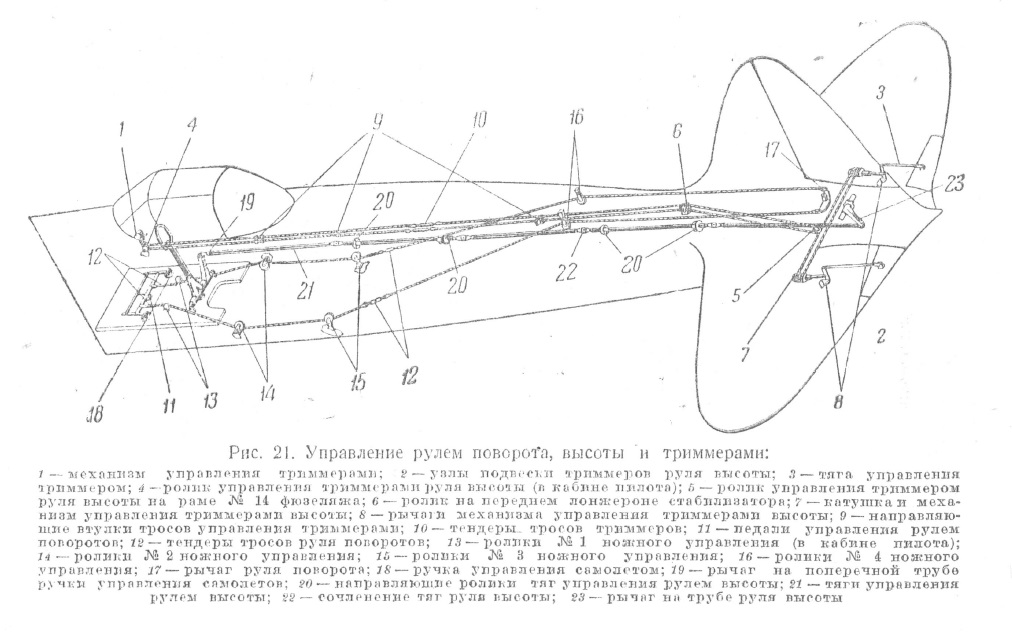

Рис. 27. Схема из «Инструкции по техническому обслуживанию самолета Ил-2» 1943 года.

Но это со стороны разработчиков досадная ошибка и невнимание к мелочам, так как, если прочертить кинематическую схему рычагов этого триммера с учетом расположения осей вращения и точек крепления кронштейнов, станет очевидно, что это именно триммер-флетнер, и при отклонении руля высоты он работает как флетнер:

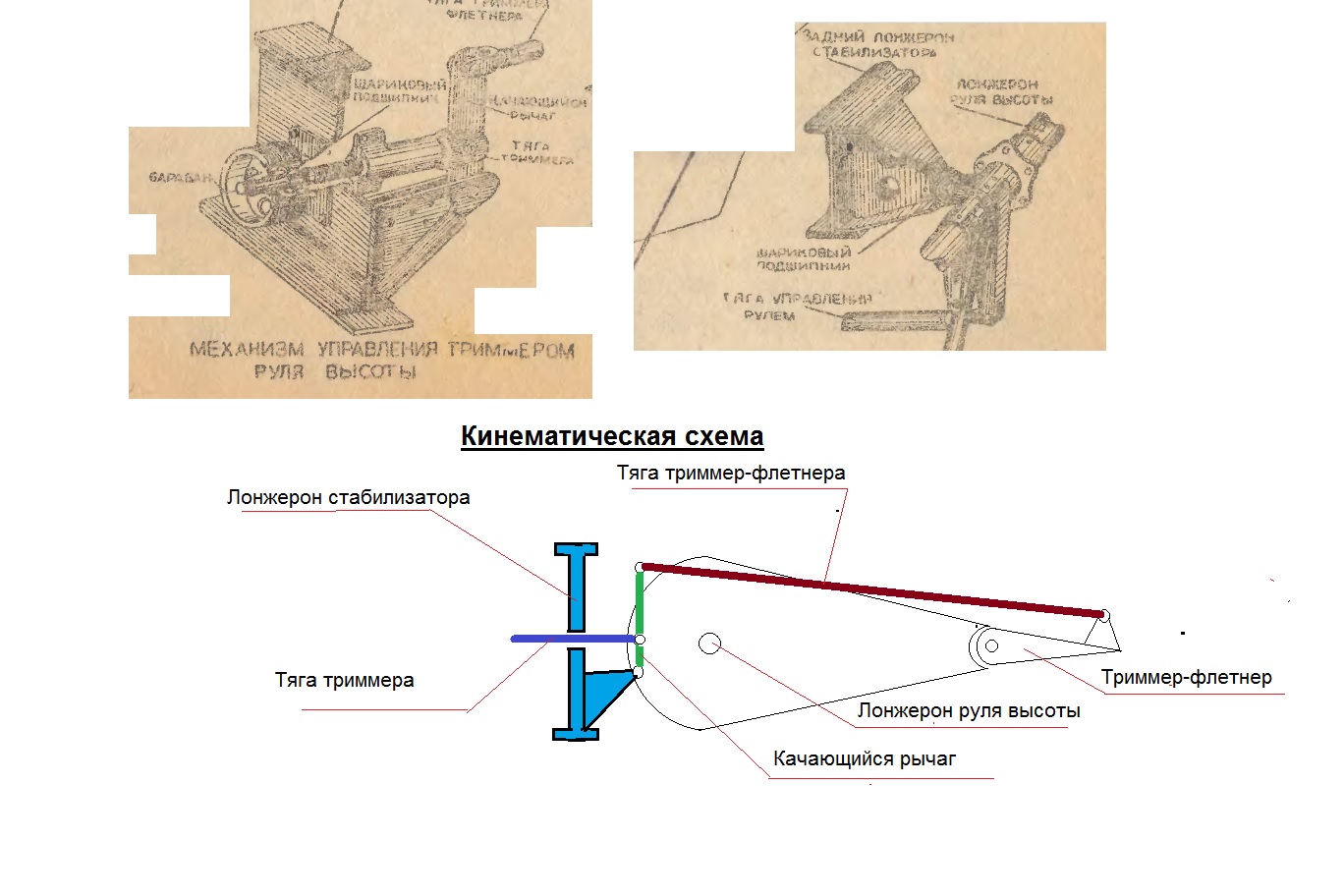

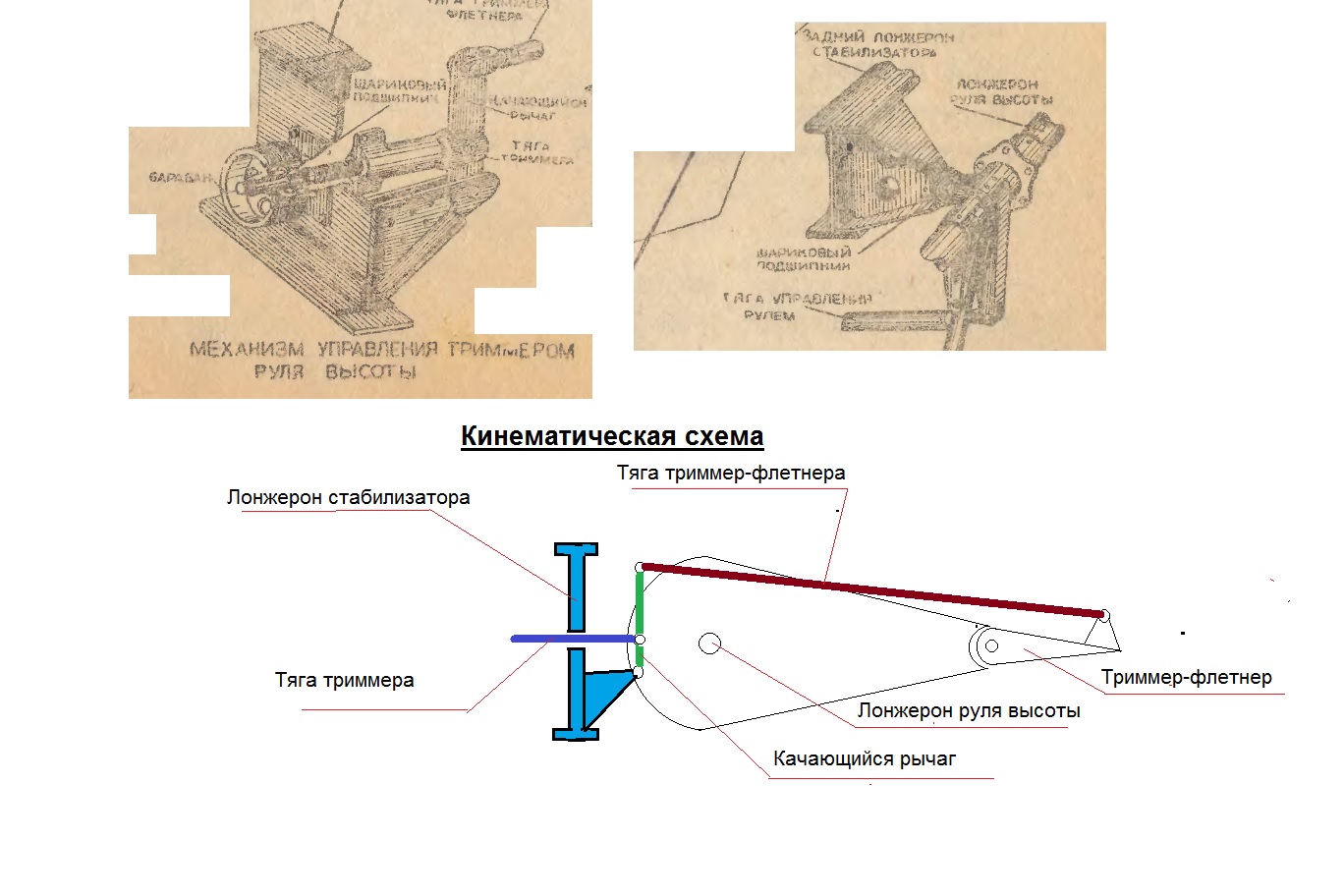

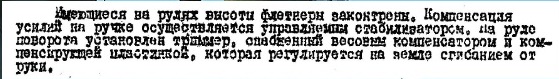

Рис. 27а. Кинематическая схема триммера РВ Ил-2. Если руль высоты начнет вращаться вокруг оси, совпадающей с осью лонжерона РВ, то триммер-флетнер повернется в противоположную сторону.

Похоже, что при 3D моделировании прорисовывали кинематику только до входа тяги триммер-флетнера в руль высоты, поэтому и не заметили ошибки.

Надо заметить, что эту же ошибку допустил и Олег Меддокс в легендарном «Ил-2Штурмовик.ЗС». Там тоже при анимированных флетнерах элеронов триммер-флетнеры РВ не анимированы.

Насколько важна такая мелочь, как отклонение или не отклонение маленькой пластинки при перемещении руля? Давайте вспомним, что писалось выше. Эта пластинка значительно влияет на величину шарнирного момента, следовательно, и на управляемость летательного аппарата, и на нагрузку на органе управления. Поэтому, если пластинка не отклоняется, а АФМ адекватно обсчитывает действие всех аэродинамических поверхностей и усилия на них, то и шарнирный момент на руле высоты считается у Ил-2 как для не отклоненной пластины, и эффективность руля высоты другая, так как наличие флетнера незначительно, но снижает ее.

Подобная же «мелочь» обнаруживается в симуляторе и у самолета Ме-262. Но с точностью «до наоборот». У Ме-262 мы можем видеть работающий флетнер руля высоты:

Рис. 28. Отклоненный флетнер «Швальбы».

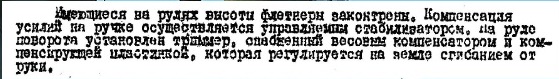

В «Техническом описании №327» Издательства БНТ от 1946г. сказано следующее:

Рис. 29. В «Общих данных и компоновке Ме-262 «Швальбе» пишется, что флетнеры на рулях высоты самолета законтрены, то есть имеются, но не работают. Впрочем , как и на элеронах.

В реферате Гв. полковника Сидорова А.Е. «Реактивный истребитель», написанном в Военно-воздушной Академии ВС СССР в 1946г. содержатся аналогичные сведения о флетнерах.

Рис. 30. Гв. полковник Сидоров вторит сведениям БНТ .

Это данные из советских источников. Но вот что сказано о флетнере в воспоминаниях немецкого летчика-испытателя Гофмана о работах с Ме-262 (опубликованы в журнале «Авиация и время» №1 в 1996г) :

«Из условий безопасности полета для летчиков ВВС Германии была принята следующая инструкция по пилотированию самолета Me 262:

1) При скоростях полета максимум до 800 км/ч самолет можно балансировать с нулевым усилием.

2.) Свыше 800 км/ч необходимо переставить стабилизатор так, чтобы был момент на кабрирование.

3) Скорости полета свыше 900 км/ч запрещены.

Кроме того, на руле высоты был жестко закреплен триммер (видимо, недостатки перевода, конструктивно руль высоты Ме-262 имел именно флетнер, прим. моё), который имел постоянный отрицательный (на несколько градусов) угол установки. Этим облегчалось усилие на ручку при полете в диапазоне наибольших допустимых скоростей при установке стабилизатора на кабрирование, рассматриваемой как более безопасная. Соблюдение этой инструкции гарантировало летчиков от опасного протекания кривой усилий на ручке управления.»

Таким образом, существуют и немецкие источники, подтверждающие фиксацию флетнера РВ Ме-262. Кроме того, у меня имеется целая подборка фотографий как времен войны, так и музейных экспонатов, где четко видно, что флетнер законтрен и неподвижен относительно руля высоты.

Все вышесказанное о Ме-262 ставит вопросы к тому, насколько аутентично протекают кривые усилий на виртуальной ручке управления Ме-262, если флетнер РВ в симуляторе у этого самолета не законтрен? И как это сказывается на его управляемости при обсчете АФМ обдува аэродинамических поверхностей?

Сообщение изменено: Dooplet_II, 13 Январь 2021 - 13:20.